2015年是除草剂草甘膦欧盟再评审评估的关键阶段,当年年初3月份,世界卫生组织(WHO)下属的国际癌症研究机构(IARC)首先发布了一项意见书,称“草甘膦除草剂可能致癌(2A类)注”。同年11月,在欧洲食品安全局(EFSA)正式公布的草甘膦再评审评估报告中,基于风险评估策略,EFSA反驳了IARC的观点,并坚持“草甘膦不致癌”的结论,这一结论也与农药残留联席会议(JMPR)、国际化学品安全规划署(IPCS)、美国环保局(EPA)等采用类似方法所得的评估结果相一致,并最终支持欧盟委员会(EC)通过了对草甘膦的再评审。由此可见,农药风险评估的结论拥有着决定农药能否上市生产、销售、使用等的生杀大权。

若农药产品没有通过风险评估,则表明着该产品使用可能会对人类健康或生态环境构成潜在威胁,那么执掌农药产品生死的风险评估是怎样进行的呢?

实际上农药风险评估同广义上应用在金融、管理、保险等的风险评价手段别无差异,目的即是要定量评估风险事件发生所带来的影响或损失的可能程度。

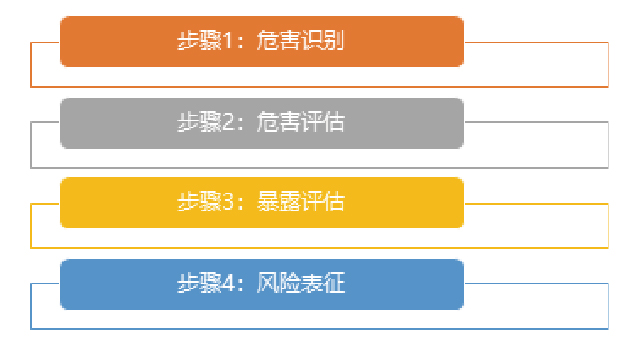

其中,针对于农药等化学品的风险评估策略,基本源于1975年EPA发展的针对氯乙烯的定量风险评估方法,主要由如下四个步骤构成:

以草甘膦健康风险评估为例,在步骤1:危害识别中,首先要确定草甘膦除草剂在实际使用过程中是否对相关人员具有构成危害的可能,显然在此场景下,答案是肯定的,因此需要展开相应的风险评估。

为了能够在步骤4中对草甘膦健康风险进行定量表征,我们需要获取两方面的数据,一方面是通过步骤2:危害评估(也称剂量-效应评估),主要方法是基于实验动物毒理学数据来确定草甘膦对人类的危害性,这一步骤中,最关键的方面是要在合理的评估实验动物的毒性数据后,外推来确定草甘膦使用过程中对相关人员不造成有害影响的最大剂量(危害量)。由于在农药的喷施过程中,施药人员可以通过穿防护服减少对农药的直接暴露,而人类皮肤本身也对农药具有部分的阻挡能力,因此在步骤3:暴露评估中需要确定草甘膦使用过程中,对相关人员实际所接触的暴露量。

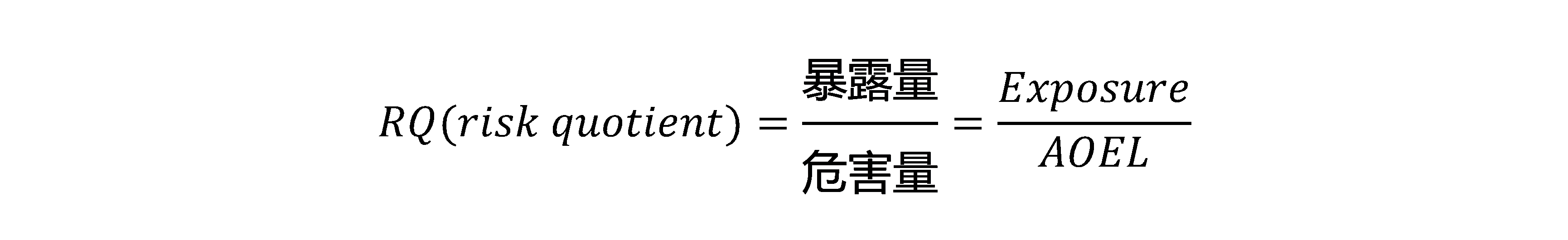

获取步骤2和步骤3的两方面数据后,我们可以通过步骤4:风险表征,采用暴露量与危害量的比值(在中国农药中通常叫做风险系数 RQ)来定量描述潜在风险,如果暴露量大于危害量,则风险不可控,反之,则说明在现有的农药使用场景下,对相关人员的健康风险是在可控范围内的。

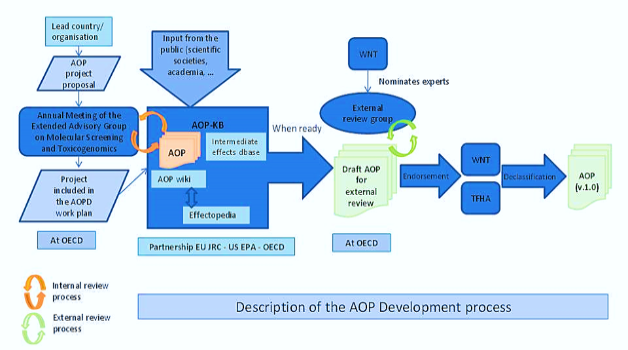

近些年来,为了保障动物福利,也为了进一步提高健康风险评估结果的准确性和可靠性,一些新的风险评估策略也有了飞跃式的发展,如有害结局路径(AOP),动力学模型(PBK)等,但总体而言,基于定量风险评估策略仍是各国农药监管部门主流的健康风险评估方法,并延展应用于农药的生态、膳食和抗性风险评估。

图片来源于OECD

由于不同的农药产品中活性成分含量不同、混剂的配比不同;同时较为短期的毒理学实验仍不能充分验证农药在长期使用过程对人类和环境的未知影响。所以,我们既有必要对单独的农药产品展开风险评估,保障特定产品的使用安全;也有必要设置农药再评审的风险评估机制,将农药的长期使用风险水平降至最低。那么如何保证农药风险评估的准确性和可靠性?要强调的是风险评估报告必须尊重评估方法的科学性和合理性,结论的独立性和客观性。

就在今年年初,德国一家组织揭露了德国联邦风险评估研究所(BfR)的2015年草甘膦再评审的风险评估报告中,大量剽窃了孟山都等企业的行业报告,严重降低了该报告的可信度。同时伴随着去年第一例美国草甘膦致癌患者获赔,以及今年1月15日法国单方面禁用草甘膦,草甘膦安全性将继续笼罩质疑阴影。而对我们来说,保障对农药展开科学、合理、独立、客观的风险评估同样是任重而道远。

注:IARC四种致癌物分类标准共有4级:

1. 致癌

2.可能致癌(其中又分2A:很可能致癌和2B:可能致癌)

3.不明确是否对人类致癌和

4.很可能不致癌。草甘膦被划分至2A类,同一类的物质还有芦荟提取物、高温油炸食品等。

草甘膦近期大事件:

扩展阅读:

下期预告:

下期瑞欧技术专家将继续解密农药风险评估,深入步骤2:危害评价,来了解AOEL(施用人员允许暴露量)的推导方法。

化学品合规

化学品合规

化妆品合规

化妆品合规

检验检测

检验检测

安全管理智能化

安全管理智能化

绿色低碳可持续

绿色低碳可持续

药品合规

药品合规

食品合规

食品合规

食品接触材料/再生塑料

食品接触材料/再生塑料

中国农药登记

中国农药登记

境外农药登记

境外农药登记